animé par les trois syndicats actifs de l’entreprise SEV-TPG, Transfair-TPG et ASIP-TPG

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève - phone +41 22 731 69 27 fax +41 22 731 07 73

La grève générale cantonale de 1902

Le tournant du siècle voit se développer à Genève un mouvement ouvrier et syndical organisé qui modifie passablement le paysage politique et social. Depuis 1892, avec l’introduction de l’élection à la proportionnelle, une députation socialiste siège au Grand Conseil. En 1897, et c’est une première en Suisse, le conseiller d’Etat socialiste Fritz Thiébaud a été élu sur une liste radicale-socialiste. Sur le plan syndical, il faut noter l’émergence de Chambres syndicales, structurées dans un premier temps métier par métier, et qui tentent d’arracher et de faire respecter aux employeurs, en ce qui concerne les salaires, un tarif acceptable pour chaque branche. Elles sont parfois regroupées par secteur, comme c’est le cas par exemple de la Fédération du bâtiment, et elles se retrouvent au niveau cantonal dans la Fédération des Sociétés ouvrières.

A cette époque, les grèves sont assez nombreuses, notamment parce que les conditions d’emploi sont très précaires et les salaires souvent misérables. Mais on ne s’y lance pas de gaieté de cœur et sans avoir de bonnes raisons. Le 23 juillet 1898, en pleine grève du bâtiment, Le journal socialiste Le Peuple de Genève écrit par exemple que « la grève, c’est-à-dire les longs jours de chômage voulu, la misère en perspective, les paies de quinzaine réduites à leur plus faible expression, le crédit peut-être refusé et l’exhibition dans les rues de sa force inutile et inactive, la grève qui est la seule arme disponible, arme à double tranchant, nuisible à l’exploiteur et nuisible aussi à l’exploité, -fut déclarée à l’unanimité, malgré toutes ces considérations, car au cœur de chaque ouvrier, la haine d’être soumis par la faim, réveilla toutes les énergies. »

L’été 1898 donne en effet lieu à une vaste grève dans le bâtiment, concernant quelques 4000 ouvriers qui veulent voir augmenter leurs salaires. Le mouvement est très suivi mais assez mal organisé. Il donne lieu à une intense répression, surtout qu’il concerne en priorité des ouvriers italiens dont beaucoup, à l’instar du socialiste Antonio Vergnanini, sont expulsés manu militari. L’armée est mobilisée pour surveiller les chantiers et protéger les « jaunes », et une affiche intimidatoire du Conseil d’Etat, signée nommément de Fritz Thiébaud, fait beaucoup de bruit. La droite entame encore une campagne de haine contre l’instituteur et député Jean Sigg qui n’a pas répondu à son ordre de mobilisation, préférant œuvrer pour trouver un débouché négocié au conflit.

Genève à l’heure de la grève générale

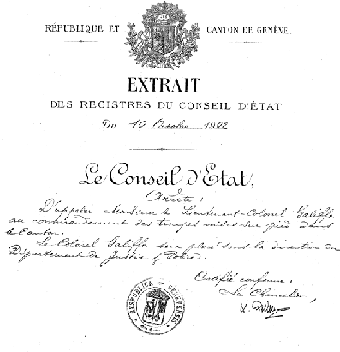

En octobre 1902, et pour quelques trois jours, Genève vit cette fois à l’heure de la grève générale. Il s’agit dans ce cas d’un mouvement de solidarité avec les tramelots de la Compagnie Genevoise des Tramways Electriques qui subissent les foudres d’une direction américaine maladroite et peu encline au dialogue social. L’objet initial du conflit était encore une fois la question du salaire, mais l’arbitrage du gouvernement n’aura pas pu empêcher des licenciements de rétorsion qui font démarrer la grève, et la font même redémarrer un mois après une première interruption. Le conflit va alors s’envenimer au point de déboucher sur une grève de solidarité concernant quasiment toute la population laborieuse du canton.

Pour la gauche genevoise, le contexte politique de cette grève est très particulier. Le magistrat Thiébaud a en effet été l’artisan dès 1900, avec l’entrepreneur du parti indépendant catholique Firmin Ody, d’une loi sur les conflits collectifs prévoyant un arbitrage de l’Etat, et si nécessaire des tribunaux de Prud’hommes, avant qu’une grève puisse être déclenchée. Ni une tentative de referendum, ni un recours au Tribunal fédéral n’ont permis à la Fédération des Sociétés ouvrières de faire annuler une loi qui lui paraissait remettre en cause le droit de grève. Au sein du parti socialiste comme des syndicats, l’ambiance est donc à la division : une petite scission socialiste-démocrate plus radicalisée est ainsi apparue, alors qu’une éphémère Union ouvrière contrôlée par des socialistes tente de concurrencer la Fédération.

Pour la gauche genevoise, le contexte politique de cette grève est très particulier. Le magistrat Thiébaud a en effet été l’artisan dès 1900, avec l’entrepreneur du parti indépendant catholique Firmin Ody, d’une loi sur les conflits collectifs prévoyant un arbitrage de l’Etat, et si nécessaire des tribunaux de Prud’hommes, avant qu’une grève puisse être déclenchée. Ni une tentative de referendum, ni un recours au Tribunal fédéral n’ont permis à la Fédération des Sociétés ouvrières de faire annuler une loi qui lui paraissait remettre en cause le droit de grève. Au sein du parti socialiste comme des syndicats, l’ambiance est donc à la division : une petite scission socialiste-démocrate plus radicalisée est ainsi apparue, alors qu’une éphémère Union ouvrière contrôlée par des socialistes tente de concurrencer la Fédération.

Le conflit des tramways est donc un ballon d’essai pour la loi sur les conflits collectifs. Or, si le bouillant administrateur américain de la Compagnie, le nommé Bradford, est forcé d’accepter le tarif prévu par l’arbitrage du Conseil d’Etat, il s’empresse de licencier 44 employés chevronnés pour les remplacer par des plus jeunes qui n’auront droit qu’au tarif minimum. C’est là la cause directe de la première phase du conflit. A ce moment, les tramelots sont très populaires, alors que la Compagnie, surnommée « Madame Sans-Gêne », est très mal vue. L’avocat radical Moosbrugger, alors à la tête des grévistes, obtient rapidement un nouvel arbitrage du Conseil d’Etat prévoyant en principe la réintégration des 44 et la poursuite des négociations. Le travail reprend donc, mais les termes de l’accord n’excluent pas tout licenciement à terme…

Une seconde phase

Un mois plus tard, les congés de quelques employés qualifiés de meneurs sont toujours maintenus, et la grève reprend par conséquent, mais avec moins d’unanimité. A l’exception d’Octave Gonvers, appelé à remplacer Moosbrugger dans la direction du mouvement des tramelots, les membres du parti radical s’en désolidarisent. Leur journal, le quotidien Le Genevois, insinue que la relance du conflit sert les intérêts obscurs d’un banquier genevois et de ses associés qui aimeraient bien reprendre la Compagnie. Gonvers est ainsi accusé d’avoir touché de l’argent pour envenimer la situation, ce qui mettrait la Compagnie dans l’embarras. Les dossiers de police de l’époque évoquent aussi cette hypothèse, mais ils montrent qu’elle émane d’un autre membre du comité de grève qui cherchait peut-être à assurer son avenir et se faire réintégrer en tenant de tels propos. Tout cela doit donc être considéré avec la plus grande prudence.

Cela étant dit, la relance de la grève va partiellement échouer, et l’arrêt de travail se révéler moins suivi qu’un mois auparavant. Alors que quelques tramways continuent de circuler dans les rues, les milieux patronaux et les grands organes de presse dénoncent avec violence de prétendus meneurs étrangers, et un bataillon est mobilisé dès le 1er octobre. Les jours passent et la Compagnie se met à engager de nouveaux employés plus dociles qui vont faire rouler les voitures, alors que nombre de contrôleurs ont eux aussi appris à les conduire. D’immenses affiches syndicales avertissent dès lors le public du « danger qu’il y a à se faire transporter par les voitures de la CGTE. Par suite de la grève de ses employés, la Compagnie n’a pas craint de confier la direction des dites voitures à des hommes inexpérimentés et incapables ».

La population ouvrière se montre hostile à ces tramways conduits par des « jaunes » dont on dit en plus que leur paye a été doublée, et les incidents se multiplient dans les rues. La fin de semaine donne lieu à d’imposants rassemblements de solidarité, 5.000 personnes se retrouvant par exemple au Bâtiment électoral. Les lundi et mardi 6 et 7 octobre sont consacrés à la discussion du principe d’une grève générale de solidarité alors que d’ultimes tentatives de négociations échouent à nouveau parce que la Compagnie compte sur le découragement des tramelots et observe un léger mouvement de reprise du travail.

Finalement, la grève éclate le jeudi 9 octobre. Bien que peu préparée, elle est remarquablement suivie dans presque tous les secteurs et touche quelques 15 000 per sonnes. Le Conseil d’Etat mobilise de nouveaux bataillons pour un total d’environ 2500 soldats, et se prépare sans ambiguïté à réprimer avec .vigueur les manifestants. C’est ainsi qu’il « invite tous les .citoyens soucieux du bon renom de notre ville à s’abstenir de stationner sur les rues et places devenues le théâtre de ces troubles. Ceux qui ne tiendront pas compte de ces recommandations ne devront s’en prendre qu’à eux-mêmes des évènements qui pourraient leur survenir ». Quant aux grévistes, loin de se laisser intimider, ils chantent sur l’air de « Meunier, tu dors » :

Finalement, la grève éclate le jeudi 9 octobre. Bien que peu préparée, elle est remarquablement suivie dans presque tous les secteurs et touche quelques 15 000 per sonnes. Le Conseil d’Etat mobilise de nouveaux bataillons pour un total d’environ 2500 soldats, et se prépare sans ambiguïté à réprimer avec .vigueur les manifestants. C’est ainsi qu’il « invite tous les .citoyens soucieux du bon renom de notre ville à s’abstenir de stationner sur les rues et places devenues le théâtre de ces troubles. Ceux qui ne tiendront pas compte de ces recommandations ne devront s’en prendre qu’à eux-mêmes des évènements qui pourraient leur survenir ». Quant aux grévistes, loin de se laisser intimider, ils chantent sur l’air de « Meunier, tu dors » :

« Bradford tu dors /

Tes voitures vont trop vite

Bradford tu dors /

Tes voitures vont trop fort »

La violence à l’ordre du jour

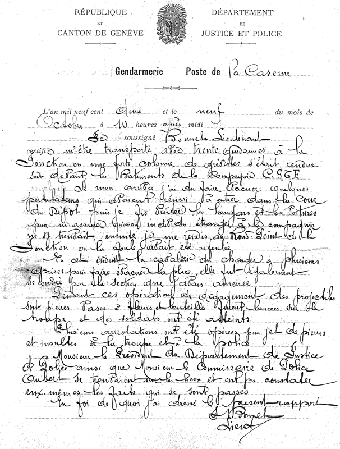

Malheureusement, la violence étant à l’ordre du jour, les provocateurs peuvent s’en donner à cœur joie. Policiers et militaires investissent la rue et tentent de disperser les rassemblements. De Bel-Air à la Jonction, les scènes de violence se multiplient, et les forces de l’ordre ne font pas de quartier, en particulier aux alentours des entrepôts de la CGTE. Les troupes à cheval, armées de sabres, sont particulièrement virulentes et chargent la foule. On monte parfois dans les appartements après que des projectiles aient été lancés depuis les fenêtres qui bordent les rues. La population ouvrière est scandalisée, et dans la rue, les scènes d’émeute et de répression font de nombreux blessés. La tension est telle que la Compagnie finit par renoncer à sortir les voitures.

Les arrestations arbitraires se multiplient, on en compte environ 200, exécutées parfois sous des prétextes futiles, ou même au hasard, par exemple lors de rafles sur les terrasses des bistrots de Plainpalais. Une centaine de ressortissants étrangers sont aussi expulsés sur le champ, d’une manière on ne peut plus expéditive, mais plutôt fréquente à l’époque. Dans cette atmosphère de franche répression, et à la demande des tramelots, il est décidé le dimanche que la grève générale ne reprendrait pas la semaine suivante, bien que la CGTE n’ait pas cédé.

Apparemment, le mouvement n’aboutit donc pas à une victoire ouvrière puisque les licenciés ne sont pas réintégrés. Pire encore, trois dirigeants de la Fédération, Croisier, Steinegger et Bertoni, sont poursuivis, le dernier nommé, militant anarchiste et animateur du journal Le Réveil, allant même être condamné à un an ferme dont il ne sera gracié qu’après plusieurs mois. Par ailleurs, sur les 321 soldats qui n’ont pas répondu à leur ordre de marche, une bonne centaine font l’objet de sanctions disciplinaires alors qu’un procès « exemplaire » et démonstratif est intenté à une quinzaine d’autres, parmi lesquels le député socialiste et secrétaire ouvrier romand Jean Sigg. Pour eux, qui sont pour la plupart des ouvriers ou employés, les condamnations sont plutôt lourdes : un total ! de 27 mois et demi d’emprisonnement avec en plus des années et des années de privation des droits politiques.

Avec ce constat, le bilan de la grève générale de 1902 n’est pourtant pas établi pour autant. En réalité, la classe ouvrière genevoise a le sentiment d’y avoir utilement défendu sa dignité. Elle a retrouvé pour l’occasion une unité qui lui faisait particulièrement défaut, et qui permettra que tous les syndicats de la place se retrouvent à nouveau, quelques mois plus tard, dans la même Fédération. Par ailleurs, l’expérience de la grève a permis de clarifier les rôles au sein des forces politiques. Elle marque la fin de l’alliance des socialistes et des radicaux, ces derniers étant dès lors amenés à se distancer assez nettement d’un monde ouvrier dont ils étaient plutôt proches jusque-là. Il est vrai que 1902 est aussi l’année de la disparition d’un Georges Favon, et correspond à l’amorce de la fin d’une époque pendant laquelle le radicalisme genevois s’intéressait à la question sociale de manière significative.

Un an plus tard, Genève connaîtra une nouvelle grève importante dans le bâtiment. Concernant surtout des ouvriers italiens déracinés, et largement influencés par des syndicalistes révolutionnaires et des anarchistes, elle ne donnera pas lieu au même élan de solidarité de la part du mouvement ouvrier genevois dans son ensemble. Au contraire, elle fera renaître des dissensions et se terminera sans succès après de longues semaines de lutte et avec un faible soutien de la population. Ce sera par contre un nouvel échec de l’application de la fameuse loi sur les conflits collectifs et une nouvelle participation du conseiller d’Etat socialiste Thiébaud à la répression d’une lutte ouvrière, après la grève du bâtiment précédente de 1898 et les événements de 1902. On peut d’ailleurs relever qu’à la fin de l’année 1903, le premier conseiller d’Etat socialiste de Suisse ne sera pas réélu.

Un événement très significatif

En fin de compte, la grève générale genevoise de 1902 est un événement très significatif de l’histoire sociale de la région et du pays. Elle témoigne de l’émergence à cette époque d’un mouvement ouvrier organisé et de l’existence d’un large élan de solidarité affirmé avec détermination, et d’une résistance populaire à l’arrogance des plus forts (. et à l’injustice sociale. Par ailleurs, la présence de la troupe dans les rues de Genève pour disperser la foule et empêcher les manifestations ouvrières révèle une fonction prépondérante de l’armée suisse, le maintien de l’ordre intérieur, dans une perspective nettement dirigée contre la classe ouvrière et le mouvement socialiste.

Il n’était pourtant pas anodin de mobiliser des recrues genevoises pour mater des manifestants genevois. Et l’on ne s’étonnera pas que la plupart des réfractaires condamnés aient été des ouvriers ou employés confrontés à de réels problèmes de conscience. Au cours du procès, l’un d’eux précisera qu’il avait « à choisir entre deux devoirs:un qui m’était imposé par le Département militaire et l’autre par ma conscience de travailleur. j’ai suivi ce dernier devoir, fruit de la réflexion et du sentiment qui nous pousse à s’entraider ». Et l’un de ses camarades ajoutera qu’il ne pouvait se rendre à l’appel de la Compagnie « étant donné que j’avais mon père et mon frère qui étaient grévistes comme moi, et j’ai été d’autant plus persuadé que, je venais de commettre un acte humanitaire, après avoir assisté aux brutalités de la troupe, aux Ponts de l’Ile ». Comme on peut le constater ici, les campagnes militaires contre « l’ennemi intérieur » ne vont pas nécessairement de soi lorsque l’on mobilise pour ce faire des hommes issus eux-mêmes de la population ouvrière qui est visée par la répression. Nous verrons d’ailleurs, dans des épisodes ultérieurs, que les autorités éviteront parfois de reproduire cette situation en mobilisant des troupes d’autres cantons. Notons aussi que la classe dominante de Genève saura se montrer reconnaissante envers ses serviteurs puisque des collectes en faveur des familles des soldats seront organisées en grande pompe, notamment par le Journal de Genève.

Dans les années d’avant-guerre, même si les luttes syndicales vont perdre un peu de leur éclat à Genève, l’expérience de 1902 restera d’autant mieux dans les mémoires des militants que le colonel Galiffe qui commandait les troupes genevoises ne pouvait pas ne pas rappeler le nom du général Galliffet, l’un des plus cruels massacreurs versaillais de la Commune de Paris. Or, cette même Commune était bien présente dans les esprits ouvriers et on la célébrait régulièrement, chaque 18 mars, à Genève comme ailleurs. Il n’est donc pas étonnant que cette ressemblance anecdotique ait fait les délices des chansonniers anarchistes de l’époque, comme dans le journal L’Emancipation du 1er novembre :

« A Genève où le droit se biffe /

On veut savoir, en effet,

Si Galliffet vient de Galiffe /

Ou Galiffe de Galliffet »

Pourtant, à plus long terme, il nous faut bien constater que le mouvement ouvrier a quelque peu oublié ce moment important de son histoire où la bourgeoisie locale a mobilisé l’armée contre la population ouvrière avec une grande détermination.

Extrait de « Pour une histoire sans trous de mémoire » par Charles Heimberg, novembre 1992 Edité par le GSSsA